Es folgen andere Beispiele (mit sich gegenseitig ausschliessenden Alternativen):

(a) IX-1(ICH) IX-a BUCH ELEKTRONIK SENDEN ODER IX-1(ICH) REAL IX-1(ICH) BUCH PROD-Buch-1-geben-2 || – 00:00-00:07

‘Entweder schicke ich dir das digitale Buch oder ich gebe dir das gedruckte Buch.’

(b)

Oberkörper: rechts Oberkö: links

IX-1(ICH) IX-a BUCH ELEKTRONIK SENDEN PALM-UP BUCH REAL IX-1(ICH) PROD-

Oberkö: neutral

Buch-1-geben-2 IX-a ++ IX-b++ || – 00:08-00:17

‘Ich schicke dir das digitale Buch oder ich gebe dir das gedruckte Buch. Eins von beidem.’

(c) IX-1(ICH) IX-a BUCH ELEKTRONIK SENDEN IX-a ODER IX-b REAL IX-1(ICH) BUCH PROD-Buch-1-geben-2 I IX-a ++ IX-b++ I IX-a ODER IX-b IX-a VERNEINEN-a IX-b VERNEINEN-b PALM-UP || – 00:17-00:29

‘Ich schicke dir das digitale Buch oder ich gebe dir das gedruckte Buch. Entweder die eine Möglichkeit oder die andere.’

(d)

Oberkö: rechts Oberkö: links

IX-1(ICH) BUCH IX-a ELEKTRONIK SENDEN I IX-b BUCH IX-1(ICH) REAL PROD-Buch-

Oberkö: neutral

1-geben-2 IX-a ODER IX-b I BEIDE-(a-b) VERNEINEN-a || – 00:30-00:40

‘Ich schicke dir das digitale Buch oder ich gebe dir das gedruckte Buch. Entweder die eine Möglichkeit oder die andere. Beide sind nicht möglich.’

In den Beispielen (a) bis (d) wird der Ausschluss zunehmend explizit.

Es folgen andere Beispiele (mit sich gegenseitig ausschliessenden Alternativen = 4.12.3 Alternativen, die einen Gegensatz oder eine Einschränkung darstellen)

(a1) SOHN IX-3 SCHULE AB DAFÜR TANZ TRAINING HINGEHEN-b || – 00:00-00:10

‘Der Sohn geht nicht in die Schule, dafür geht er ins Tanztraining.’

(a2) SOHN IX-3 SCHULE ABER KÖNNEN HINGEHEN-b TANZ TRAINING || – 00:11-00:20

‘Der Sohn geht nicht in die Schule, dafür kann er aber ins Tanztraining.’

Der manuelle Teil der Verneinung/des Ausschlusses kann unterschiedlich aussehen.

Es gibt koordinierte Sätze mit Alternativen, die sich gegenseitig ausschliessen, bei welchen nur die eine oder die andere der beiden Alternativen möglich ist, also ein Entscheid getroffen werden muss. Hier reicht die lexikalisierte Gebärde ‘ODER’ alleine nicht aus. Zusätzlich werden die beiden Alternativen im Gebärdenraum an unterschiedlichen Stellen verortet und die eine der beiden muss verneint werden:

wie oben (b) – 00:12-00:22

Nachfolgend ein Beispiel mit der lexikalisierten Gebärde ‚ODER‘:

(a) SOHN SCHULE HINGEHEN-a ODER TANZ TRAINING HINGEHEN-b – 00:06-00:11

‘Der Sohn geht zur Schule oder er geht ins Tanztraining.’

(b) SOHN SCHULE HINGEHEN-a ODER TANZ TRAINING HINGEHEN-b IX-a ++ IX-b++ PALM-UP || – 00:12-00:22

‘Entweder diese (A) oder diese (B), eine davon ist nicht möglich. Entweder diese (A) oder diese (B). Vielleicht diese (B) nicht.’

Beide Alternativen sind möglich.

Die lexikalisierte Gebärde ‘ODER’ koordiniert zwei Alternativen. Oft werden die Alternativen zusätzlich durch unterschiedliche Positionierung im Gebärdenraum gegenübergestellt; das ist aber nicht zwingend. Zudem können die Alternativen auch ohne lexikalisierte Gebärden, nur mit nichtmanuellen Komponenten (Mimik), koordiniert werden.

Die lexikalisierte Gebärde ‘ODER’ kann mit unterschiedlichen Bewegungen ausgeführt werden: – 00:23-00:26

Es ist ebenfalls möglich, die beiden Alternativen nur durch die unterschiedliche Positionierung des Oberkörpers einander gegenüberzustellen: – 00:28-00:29

Koordinierte, gleichwertige Sätze können alternative Aussagen enthalten und durch ‚oder‘ (beide Alternativen sind möglich) oder ‚entweder-oder‘ (nur eine der beiden Alternativen ist möglich) miteinander verbunden werden.

In folgendem Beispiel, in welchem zwei gleichwertige Sätze verbunden/koordiniert werden, liefert der zweite Satz zusätzliche Informationen zum ersten:

(a) NMK

VATER ARBEITEN HINGEHEN-a(links) SOHN SCHULE HINGEHEN-b(rechts) – 00:12-00:17

‚Während der Vater arbeitet, geht der Sohn zur Schule.‘

In diesem Beispiel wird der zweite Satz mit den zusätzlichen Informationen durch die räumliche Anordnung und durch nichtmanuelle Komponenten mit dem ersten Satz koordiniert.

Die Bindungsgebärden ‚UND‘, ‚ODER‘, ‚AUCH‘ liefern zusätzliche Informationen und weisen darauf hin, dass es sich bei den koordinierten Sätzen um gleichwertige Sätze handelt.

Es folgen Beispiele zu den unterschiedlichen Möglichkeiten:

a) FRAU IX-3 RESTAURANT SITZEN UND BUCH CA: PROD-Buch-schreiben I 1-BESTELLEN-3 ESSEN 3-BRINGEN-1 ESSEN CA: PROD-Buch-schreiben ESSEN CA: PROD-Buch-schreiben || – 00:03-00:11

‘Die Frau sitzt im Restaurant und schreibt in einem Buch, bestellt das Essen, schreibt und isst abwechslungsweise.’

In Beispiel (a) werden die einzelnen Sätze mit lexikalisierten Gebärden oder mit nichtmanuellen Komponenten verbunden.

b) FRAU RESTAURANT SITZEN BUCH CA: PROD-Buch-schreiben 1-BESTELLEN-3 ESSEN 3-BRINGEN-1 CA: PROD-Buch-schreiben ESSEN CA: PROD-Buch-schreiben || – 00:12-00:20

‘Die Frau sitzt im Restaurant, schreibt in einem Buch, bestellt das Essen, schreibt und isst abwechslungsweise.’

In Beispiel (b) werden nur nichtmanuelle Komponenten benutzt, um die Sätze miteinander zu verbinden.

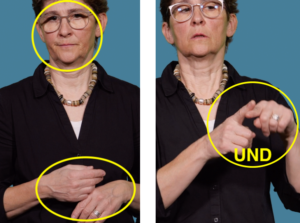

Lexikalisierte Bindungsgebärden für die Koordination von gleichwertigen Sätzen sind u.a. die Gebärden ‘UND’, ‘AUCH, ‘NOCH’, ‘DAZU’ (2 Varianten).

(a) ‘UND’ – 00:06-00:07

(b) ‘AUCH’ – 00:08-00:09

(c) ‘NOCH’ – 00:10-00:10

(d) ‘DAZU’ (2 Varianten) – 00:011-00:13

Die Sätze können aber auch nur mit nichtmanuellen Komponenten (Mimik, Haltung Oberkörper) koordiniert werden.

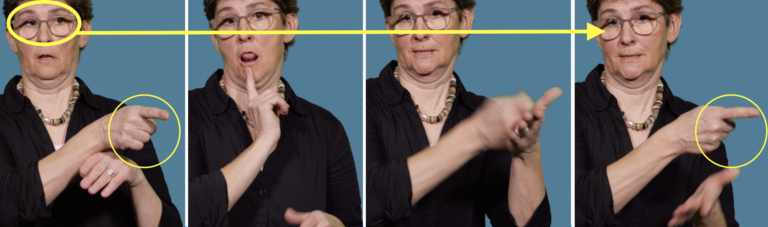

Die folgenden drei Beispiele zeigen die verschiedenen Möglichkeiten, wie Hauptsätze koordiniert werden können. (Beachte, dass in diesen Sätzen die zweite Erwähnung desselben Subjekts MÄDCHEN weggelassen werden kann.)

(a) MÄDCHEN LADEN a-HINGEHEN-b ||

IX-3 (b) KAUFEN GLACE IX-3(b) || – 00:11-00:16

‚Das Mädchen geht in den Laden. Dort kauft es ein Glacé.‘

Die zwei vollständigen Sätze stehen gleichwertig nebeneinander.

(b) MÄDCHEN LADEN a-HINGEHEN-b UND GLACE KAUFEN-b IX-3(b) || – 00:27-00:32

‚Das Mädchen geht in den Laden und kauft dort ein Glacé.‘

Die zwei vollständigen, gleichwertigen Sätze werden mit der lexikalisierten Gebärde ‚UND‘ miteinander verbunden/koordiniert.

(c) MÄDCHEN LADEN a-HINGEHEN-b IX-3-b GLACE KAUFEN-b IX-3(b) || – 00:35-00:40

‚Das Mädchen geht in den Laden und kauft dort ein Glacé.‘

Dass die zwei vollständigen, gleichwertigen Sätze miteinander verbunden/koordiniert werden, ist an den nichtmanuellen Komponenten (Mimik, Haltung Oberkörper) und an der kurzen Pause im Sprachfluss erkennbar.

‚Pause=Satzende‘ ‚UND’

Satz verbinden: ‚Augenbrauen bleiben hoch‘

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |