Auch bei fünf- beziehungsweise sechsstelligen Zahlen wird analog der gesprochenen Sprache gebärdet. Es gelten folgende Reihenfolgen: Tausender – Zehntausender – Hunderter – Einer – Zehner (fünfstellige Zahl) beziehungsweise Hunderttausender – Tausender – Zehntausender – Hunderter – Einer – Zehner (sechsstellige Zahlen). Nach der Gebärde ‚TAUSEND‘ wird kurz pausiert. Dazu ein Beispiel:

(c) EINZWANZIG TAUSEND Kurzpause 1-HUNDERT+ ZWEIDREISSIG – 00:25-00:29

‚Einundzwanzigtausendeinhundertzweiunddreissig.‘ (21‘132)

Die Abfolge der einzelnen Ziffern in einer mehrstelligen Zahl in DSGS deckt sich mit der Abfolge in der gesprochenen deutschen Sprache, unterscheidet sich jedoch von der Reihenfolge der Ziffern in der geschriebenen Zahl.

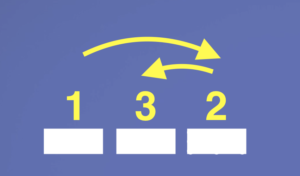

In dreistelligen Zahlen gilt die Reihenfolge Hunderter – Einer – Zehner.

Dazu ein Beispiel:

(a) 1-HUNDERT + ZWEIDREISSIG – 00:19-00:20

‚Hundertzweiunddreissig.‘

In der geschriebenen Zahl steht der Hunderter ebenfalls an erster Stelle, der Zehner in Leserichtung jedoch vor dem Einer (132).

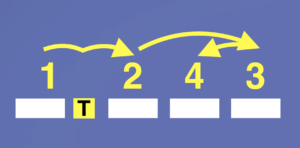

In vierstelligen Zahlen gilt folgende Reihenfolge: Tausender – Hunderter – Einer – Zehner. Die letzten beiden Ziffern sind hier im Vergleich zur geschriebenen Zahl ebenfalls vertauscht. Nach der Gebärde ‚TAUSEND‘ wird kurz pausiert

Ein Beispiel:

(b) SIEBEN+TAUSEND Kurzpause 1-HUNDERT ZWEIDREISSIG – 00:39-00:41

‚Siebentausendeinhundertzweiunddreissig.‘ (7‘132)

Die Reihenfolge von Einer- und Zehnerzahl innerhalb der Zahlen 21 bis 99 entspricht jener der gesprochenen deutschen Sprache (Zwei-und-sechzig). Zuerst wird die Einerzahl gebärdet (‚ZWEI‘, anschliessend die Zehnerzahl (‚SECHZIG‘). Bei der geschriebenen Zahl verhält es sich genau umgekehrt (6-2).

Im Gegensatz zur gesprochenen Sprache, in welcher das ‚und‘ auch benannt wird, braucht es dafür keine Gebärde, auf dem Mundbild erscheint es jedoch:

(a) ZWEISECHZIG – 00:32-00:33

‚Zweiundsechzig.‘ (62)

Tausenderzahlen (1‘000 bis 9‘000) setzen sich immer aus zwei Gebärden, der Gebärde für die Einerzahl (1, 2, 3, … ) und der Gebärde ‚TAUSEND‘ zusammen:

(a) EINS + TAUSEND usw. – 00:13-00:14

Die Bewegung der Gebärde ‚TAUSEND‘ gleicht jener der älteren Gebärde für ‚HUNDERT‘. Sie wird mit der gleichen Handform und Drehbewegung ausgeführt, jedoch mit gleichzeitiger Vorwärts- und stärkerer Pfad-Bewegung.

Jahreszahlen beziehen sich auf den Zeitraum eines ganzen Jahrhunderts. Sie geben beispielsweise das Geburtsjahr einer Person an. In DSGS wird eine Jahreszahl wie z.B. 1963 nicht in der Abfolge ‚TAUSEND‘ – ‚NEUNHUNDERT‘ – DREIUNDSECHZIG‘ dargestellt, sondern als ‚NEUNZEHN‘ – ‚HUNDERT‘ – ‚DREIUNDSECHZIG‘, wobei nach der Gebärde ‚HUNDERT‘ eine kurze Pause eingelegt wird:

(a) NEUNZEHN + HUNDERT Kurzpause DREISECHZIG – 00:24-00:25

‚1963 … .‘

Ebenso ist erlaubt, nur die Zehnerzahl (63) zu gebärden, wenn das Jahrhundert vorher benannt wurde oder aus dem Kontext hervorgeht.

Bezieht sich die gebärdende Person auf einen mehr oder weniger eingegrenzten historischen Zeitraum, während dem etwas stattgefunden hat, so wird eine Gebärde hinzugefügt, welche eine ungefähre Dauer bezeichnet:

(b) NEUNZEHN + HUNDERT Kurzpause FÜNFZIG ZL(b-ZWISCHEN) – 00:39-00:41

‚In den (neunzehnhundert)fünfziger Jahren … .‘

Auch hier kann das Jahrhundert weggelassen werden, wenn dies ersichtlich ist:

(c)

ACHTZIG ZL(b-ZWISCHEN) oder ACHTZIG ZEIT ZL(b-ZWISCHEN) – 00:49-00:51

‚In den Achtzigerjahren … .‘

Hunderterzahlen (100, 200, 300, …) können auf zwei unterschiedliche Arten ausgeführt werden. Eine ältere Variante besteht aus zwei Gebärden; die heute am häufigsten verwendete Variante ist die Reduzierung dieser Gebärdenkombination auf eine Gebärde.

Ältere Variante

Die Hunderterzahl setzt sich zusammen aus der Gebärde für die Einerzahl (1, 2, 3, …) und der Gebärde ‘HUNDERT’:

(a) EIN HUNDERT I ZWEI HUNDERT I DREI HUNDERT – 00.42-00.45

‚100, 200, 300.’

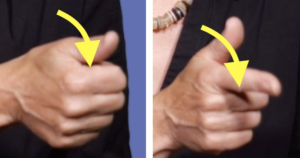

Die Gebärde ‘HUNDERT’ kann dabei mit zwei unterschiedlichen Bewegungen ausgeführt werden. Die Handform ist jedoch bei beiden Varianten dieselbe (Faust):

(b) EIN-HUNDERT – 00.24-00.28

‚100.‘

Aktuell am häufigsten verwendete Variante

Diese Variante setzt sich immer stärker durch. Sie inkorporiert die Gebärde für die Einerzahl (1, 2, 3, …) in die Abwärtsbewegung der Gebärde ‘HUNDERT’:

(c) EIN-HUNDERT ZWEI-HUNDERT DREI-HUNDERT VIER-HUNDERT … – 00.55-00.57

‚100, 200, 300, 400, 500, 600, 700.’

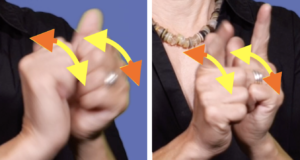

Die Zehnerzahlen (20, 30, 40, …) werden mit einer sogenannten Pronation ausgeführt (Auswärtsdrehung des Unterarms, wobei die Handfläche zunächst zur gebärdenden Person zeigt und anschliessend nach vorne gedreht wird):

(a) ZWANZIG DREISSIG VIERZIG FÜNFZIG SECHZIG SIEBZIG ACHTZIG NEUNZIG – 0:15-0.20

In der Regel sind die Handformen der Gebärden für die unterschiedlichen Zahlen klar festgelegt. Die Zahlen 1, 2 und 4 dürfen jedoch auch mit einer alternativen Handform ausgeführt werden:

(a) Alternative Handform Zahl 1

– 00:18

(b) Alternative Handform Zahl 2

– 0:23

(c) Alternative Handform Zahl 4

– 0:28

Diese Varianten sind nur für die Bildung der Einerzahlen (1, 2, 4), jedoch nicht für die Bildung der Zehnerzahlen (21, 22, 24, …) erlaubt. Wann die alternativen Handformen benutzt werden, ist abhängig vom situativen Kontext und den anwesenden Personen. Sie kommen bei internationalen Begegnungen / in Kontaktsprachen zur Anwendung.

Die Zahlen 13 bis 19 unterscheiden sich von den Zahlen 3 bis 9 einzig durch die Bewegung: Die Hand beziehungsweise die Hände führt / führen eine kleine kreisende Bewegung zur Seite hin aus:

(a) DREIZEHN VIERZEHN FÜNFZEHN SECHSZEHN SIEBENZEHN ACHTZEHN NEUNZEHN – 00:18-00:25

‚13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.‘

Für die Zahlen 11 und 12 existieren unterschiedliche Gebärden (einhändig oder zweihändig):

(b) ELF ZWÖLF –00:35-00:37

‚11, 12.‘

Die Zahlen ‚11‘ und ‚12‘ werden in einigen Dialekten (b) einhändig gebärdet mit einem kurzen Halt zu Beginn der Ausführung, gefolgt von einer Abwärtsbewegung.

(c) ELF ZWÖLF – 00:45-00:46

‚11, 12.‘

Die zweihändige Ausführung in Beispiel (c) mit identischen Handformen von dH und ndH, jedoch asynchroner Bewegung findet sich in anderen Dialekten.

(d) ELF ZWÖLF DREIZEHN … – 00:52-00:54

‚11, 12, 13, … .‘

Im Gegensatz zu den Beispielen (b) und (c) werden die Zahlen 11 und 12 in Beispiel (d) nach denselben Regeln ausgeführt wie die Zahlen 13 bis 19.

Dass die Zahlen 11 und 12 in den Varianten (b) und (c) mit den Zahlen 13 bis 19 nichts gemein haben, ist historisch begründet: Hier ist der Einfluss der lautsprachlich orientierten Bildung auf einzelne Gebärden erkennbar: Die Wörter «elf» und «zwölf» unterscheiden sich von der Bildung der Wörter «drei-zehn», «vier-zehn», usw. Diese Unterscheidung widerspiegelt sich ebenfalls in den entsprechenden – ein- oder zweihändig ausgeführten – Gebärden.

In der Dialektvariante in Beispiel (d) ist der lautsprachliche Einfluss eliminiert.

Diese Unterscheidung widerspiegelt sich in den entsprechenden Gebärden.

Das Zählen beginnt stets mit der dH. Ab der Zahl 6 wird die Zahl 5 mit der passiven Hand gehalten, das Weiterzählen geschieht mit der aktiven Hand. Bei jeder neuen Zahl erfolgt eine leichte, kurze Vorwärtsbewegung der Hand / der Hände:

(a) EINS ZWEI DREI VIER FÜNF SECHS SIEBEN ACHT NEUN ZEHN – 00:14-00:21

Die Handflächen sind normalerweise auf die gebärdende Person gerichtet, es sei denn, es wird vor einem grossen Publikum gebärdet; in diesem Fall dürfen die Handflächen der gebärdenden Person nach vorne zeigen und die Gebärden werden weiter oben und vorne im Gebärdenraum ausgeführt, so dass sie für alle gut sichtbar sind (analog dem lauten Sprechen in der gesprochenen Sprache):

(b) ACHT NEUN – 00:36-00:37

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |

| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |

| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |